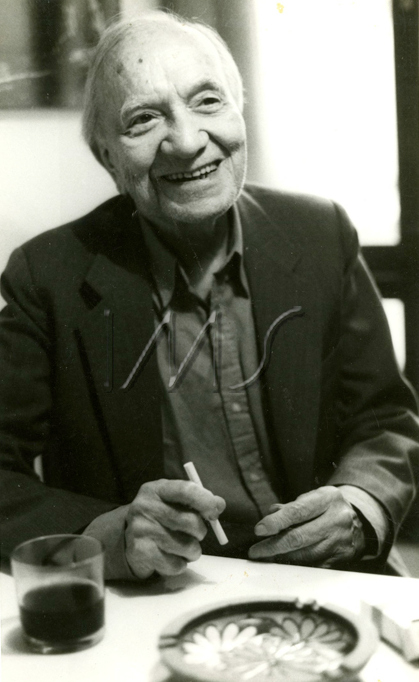

Mario Quintana no Hotel Royal, em Porto Alegre, entre os anos de 1985 e 1987. Fotografia de Dulce Helfer. Acervo Mario Quintana/Instituto Moreira Salles.

Mario Quintana, cujos 20 anos de morte se completaram neste 5 de maio, foi, sem dúvida, um dos poetas brasileiros mais engajados – com a (sua) poesia. Isto porque o homem que, em 1930, marchou voluntariamente para o Rio de Janeiro, onde ficou, por seis meses, encarregado do diário do Sétimo Batalhão de Caçadores de Porto Alegre, é diferente do poeta que se orgulhava de nunca ter pertencido a uma escola literária. Nesse sentido, vida e obra não se confundem: “Eu já fui tão engajado que cheguei a ir à Revolução de 30. Poeticamente, nem a escolas pertenço”, afirmou em entrevista a Evelyn Berg. Para ele, a confissão autobiográfica só tem sentido se for transfigurada pela arte. Mais: a realidade só tem sentido se for ficcionalizada, filtrada pelo olhar do poeta, matizada pelo pincel do pintor, como no poema “A imagem e os espelhos”:

Jamais deves buscar a coisa em si, a qual depende tão-somente dos espelhos.

A coisa em si, nunca: a coisa em ti.

Um pintor, por exemplo, não pinta uma árvore: ele pinta-se uma árvore.

E um grande poeta – espécie de rei Midas à sua maneira –, um grande poeta, bem que ele poderia dizer:

– Tudo o que eu toco se transforma em mim.

Por esse motivo, porque o que o move é o próprio cantar (ou encantar), torna-se inviável, em Quintana, uma leitura que faça de sua poesia expressão da chamada “arte engajada”, muito em voga, sobretudo, no período da ditadura militar, como resistência ao regime. Seja de maneira direta, “eu não gosto de falar em missão, não gosto de falar em mensagem, sou contra essas coisas de engajamento nisto, engajamento naquilo, porque acho que é uma alienação”, declarou ele a Evelyn Berg, ou com mordaz ironia, como no aforismo de 1964 “Do Caderno H”, coluna inicialmente publicada na revista Província de São Pedro e, posteriormente, no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, em que escreveu: “Quanto à arte engajada, eu só te pergunto: que significação política tem um crepúsculo?”, o poeta gaúcho sempre deixou clara sua opinião sobre esse tipo de arte. Em 1977, reiterou esse ponto de vista em entrevista dada a Ivo Egon Stigger por ocasião do lançamento do livro A vaca e o hipogrifo. Questionado sobre o compromisso do poeta, Quintana, divertindo-se com a pergunta, responde, sorrindo:

É verdade. Faz 50 anos que o pessoal vem me atucanando para fazer poemas sociais (como Castro Alves). Mas esquecem que, no caso de Castro Alves, não era uma questão política, e sim uma questão de humanidade. Outro dia, lendo a vida do Marx descobri que ele só escrevia poemas de amor. Acho que isso responde a questão. Outra coisa: é preciso lembrar que uma boa causa não salva um mau poeta. (Mário permanece em silêncio. Talvez desconfiado de que sua resposta ainda não me satisfez de todo, acrescenta:) O compromisso do poeta é expressar-se. Quem se expressa profundamente a si mesmo, expressa aos outros. De modo que o poeta, quanto mais individual, mais universal, pois esses sentimentos estão na base de toda a humanidade, independente de fronteiras e de regimes políticos.

Desde seu primeiro livro, A rua dos cataventos, o único engajamento possível de ser atribuído à sua obra é o poético. Não aquele que condena a uma escola literária, mas aquele que fez com que Quintana se tornasse “cada vez mais fiel ao seu próprio estilo”, como afirmou o crítico Fábio Lucas no Cadernos de Literatura Brasileira dedicado ao poeta. Foi, talvez, isso que levou o também poeta Paulo Mendes Campos a escrever, em homenagem aos 82 anos do gaúcho: “Um livro só tem a obrigação de ser amável; o resto vem depois. A poesia de Quintana é amável como um crepúsculo. Outros salvem o mundo, outros façam revoluções estéticas, filosóficas…”.

Cotidianamente, a busca pela terceira margem entre a tradição, da qual nunca se desvencilhou completamente, e a modernidade literária, que lhe permitiu ousar e brincar com as palavras (seus “Quintanares”, como batizou o poeta Manuel Bandeira os cantares de Quintana), resultou numa complexa simplicidade verbal, a um só tempo alegre e séria, crítica e descontraída, de alto poder de comunicação com o público brasileiro. Comunicação que muito deve, porque aí mesmo se iniciou, aos jornais e revistas nos quais trabalhou, desenvolvendo uma escrita sintética e versátil, dada a grande variedade de formas assumidas. Para tanto, a participação regular na coluna “Do caderno H” foi fundamental na trajetória do poeta. Nesse espaço inventivo, ele promoveu uma verdadeira desarticulação da linguagem com sua intensa experimentação formal: de sonetos a aforismos, poemas em prosa a crônicas de atualidades, chegou à criação de textos sui generis.

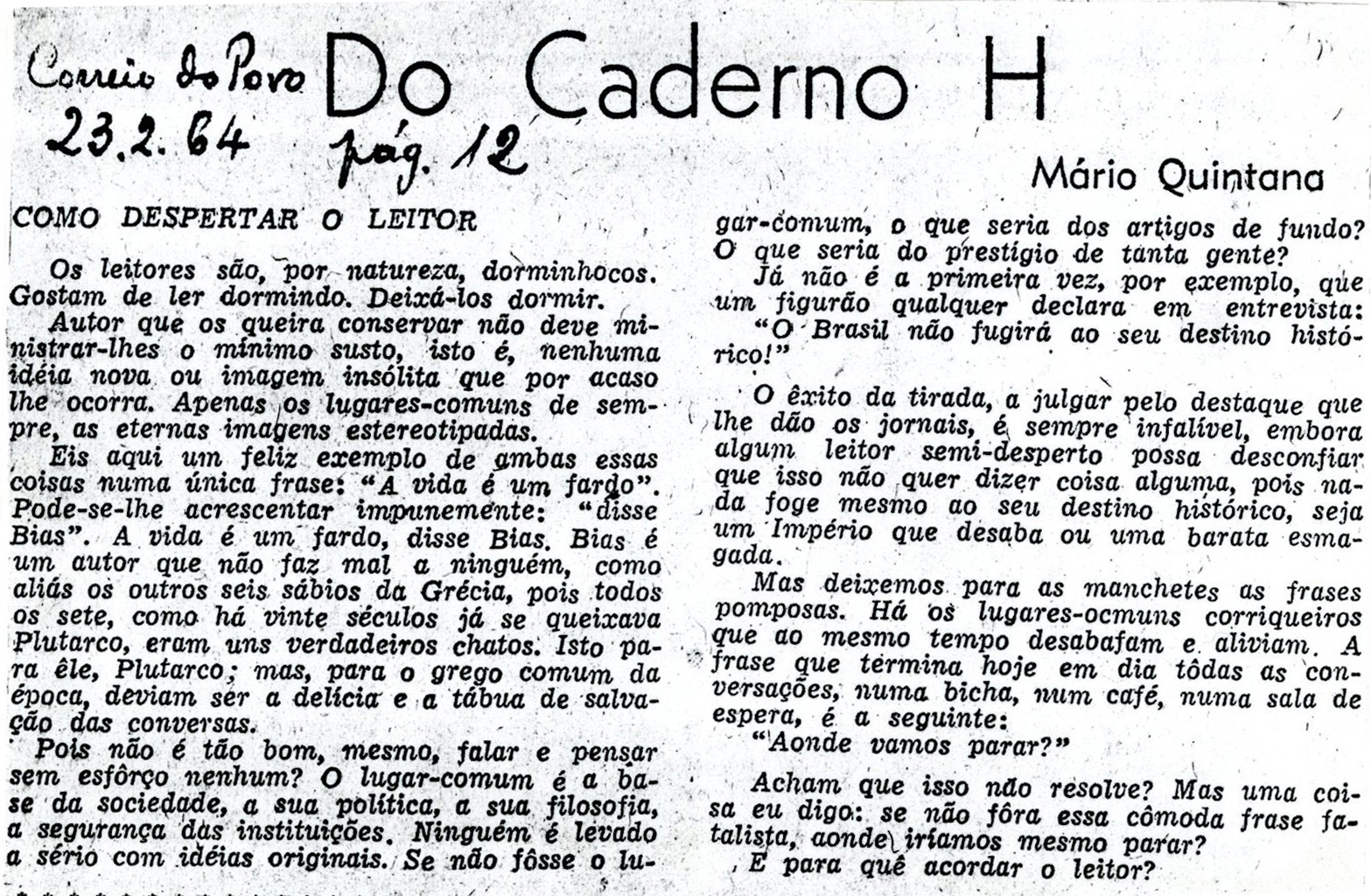

No Arquivo Mario Quintana, sob a guarda do IMS, encontra-se um texto “Do caderno H”, publicado no Correio do Povo em 23 de fevereiro de 1964 (portanto, um pouco antes do golpe), intitulado “Como despertar o leitor” (Na 1ª edição (1973) do livro Caderno H, coletânea selecionada pelo autor a partir do material publicado na coluna homônima, o título foi modificado para “Não despertemos o leitor”). Esse texto, transcrito abaixo, é muito curioso por demonstrar que, apesar de não escrever sobre política, nada impede que dentre os textos do poeta haja um (ou alguns) que seja(m) politizado(s), ou que, pelo menos, permita(m), até certo ponto, essa leitura.

O interesse é despertado desde o título, cuja afirmação, que aparentemente induz à leitura de um texto injuntivo sobre como despertar o leitor, se desenvolve como uma negação irônica desse mesmo despertar. Assim, escreve o colunista, autor que queira conservar os seus leitores “não deve ministrar-lhes o mínimo susto, isto é, nenhuma ideia nova ou imagem insólita que por acaso lhe ocorra. Apenas os lugares-comuns de sempre, as eternas imagens estereotipadas”. Afinal, afirmará ele mais à frente, com sua sagaz ironia: “não é tão bom, mesmo, falar e pensar sem esforço nenhum? O lugar-comum é a base da sociedade, a sua política, a sua filosofia, a segurança das instituições”.

De fato, o que seria do regime instaurado pouco mais de um mês depois se as pessoas pensassem? Se o leitor acordasse? “Deixá-los dormir”, aconselha o poeta. E muitos dormiram, “profundamente”, como disse outro poeta, o de Pasárgada. Um profundo sono de vinte anos.

Como despertar o leitor

Mario Quintana

Os leitores são, por natureza, dorminhocos. Gostam de ler dormindo. Deixá-los dormir.

Autor que os queira conservar não deve ministrar-lhes o mínimo susto, isto é, nenhuma ideia nova ou imagem insólita que por acaso lhe ocorra. Apenas os lugares-comuns de sempre, as eternas imagens estereotipadas.

Eis aqui um feliz exemplo de ambas essas coisas numa única frase: “A vida é um fardo”. Pode-se-lhe acrescentar impunemente: “disse Bias”. A vida é um fardo, disse Bias. Bias é um autor que não faz mal a ninguém, como aliás os outros seis sábios da Grécia, pois todos os sete, como há vinte séculos já se queixava Plutarco, eram uns verdadeiros chatos. Isto para ele, Plutarco; mas, para o grego comum da época, deviam ser a delícia e a tábua de salvação das conversas.

Pois não é tão bom, mesmo, falar e pensar sem esforço nenhum? O lugar-comum é a base da sociedade, a sua política, a sua filosofia, a segurança das instituições. Ninguém é levado a sério com ideias originais. Se não fosse o lugar-comum, o que seria dos artigos de fundo? O que seria do prestígio de tanta gente?

Já não é a primeira vez, por exemplo, que um figurão qualquer declara em entrevista:

“O Brasil não fugirá ao seu destino histórico!”.

O êxito da tirada, a julgar pelo destaque que lhe dão os jornais, é sempre infalível, embora algum leitor semi-desperto possa desconfiar que isso não quer dizer coisa alguma, pois nada foge mesmo ao seu destino histórico, seja um Império que desaba ou uma barata esmagada.

Mas deixemos para as manchetes as frases pomposas. Há os lugares-comuns corriqueiros que ao mesmo tempo desabafam e aliviam. A frase que termina hoje em dia todas as conversações, numa bicha, num café, numa sala de espera, é a seguinte:

“Aonde vamos parar?”

Acham que isso não resolve? Mas uma coisa eu digo: se não fora essa cômoda frase fatalista, aonde iríamos mesmo parar?

E para quê acordar o leitor?

Publicado no Correio do Povo, em 23.02.1964.

Lyza Brasil é formanda em Letras e estagiária no Departamento de Literatura do IMS